李浪子,济邦咨询 经理

引言

迈入2025年,我国碳市场建设走过了又一个春秋。上海,作为全国金融中心,也是我国最早开始试点碳市场的城市之一,碳市场至今已运行十余年,正是生机勃勃的风华少年。上海在开展“碳普惠”体系建设和运行的探索方面,具有得天独厚的技术及市场优势,也是全国瞩目的建设标杆。

2022年年底,上海市生态环境局联合发改、交通、金融监管、经信、住建、财政、国资委等八个部门制定并经市政府统一发布了《上海市碳普惠体系建设工作方案》,拉开建设帷幕。方案提出,要坚持“目标引领、市场运作、精简便捷、惠民利企”十六字原则,有效衔接上海碳市场,将碳普惠打造成为上海市践行绿色低碳发展的重要品牌。次年9月生态环境局再次发布《上海市碳普惠管理办法(试行)》以及《上海市碳普惠方法学开发与申报指南(试行)》、《上海市碳普惠减排项目和减排场景开发与申请指南(试行)》、《上海市碳普惠碳积分使用指引(试行)》等配套文件,对开发、申报、使用等关键环节明晰了运作细节,建立起“上海碳普惠体系”的四梁八柱。

上海已发布包含公共交通等在内的方法学7项,已签发减排项目207个,并且于2024年9月13日正式上线上海温室气体自愿减排交易产品(SHCERCIR1),时至今日上市交易量已达1.3万余吨。回顾过去两年,上海市在碳普惠体系配合上海碳配额市场运行,已经形成了卓有成效的协调耦合机制,走在全国前列。

一、 碳普惠减排量类型及适用

1. 减排项目分类

上海市碳普惠体系将方法学分为I类和Ⅱ类。基于不同类别方法学签发的减排量对应不同的消纳渠道。方法学包括减排项目方法学和减排场景方法学。所谓减排项目,指具体的减排活动或措施,通过具体的技术手段实现减排,例如分布式光伏发电、能源节约项目等。减排场景则是具体的场景或活动,如绿色出行、资源循环利用等。这些场景通常涉及日常生活中的具体行为或活动。

上海创新性将减排渠道划分为两类,减排项目以项目为主体,关注节能项目本身,有利于更好覆盖居民社会、企事业单位、社会组织等实行的节能减排措施,这类项目往往有明确的项目边界。减排场景主要关注大众出行、低碳用电等日常低碳行为,重点在通过碳普惠机制激励公众开展绿色低碳生活实践。

2. 方法学及减排量适用

考虑额外性的要求,在保证减排量质量的同时提高全社会节能减排积极性,上海碳普惠将各类碳普惠减排量划分为I类和Ⅱ类,相应的开发方法学也分为两类。目前,市生态环境局已颁布的方法学主要有以下七个。

I 类方法学:

《上海市碳普惠减排项目方法学 分布式光伏发电(SHCER01010012024I)》;

《上海市碳普惠减排场景方法学 地面公交(SHCER02020012024I)》;

《上海市碳普惠减排场景方法学 轨道交通(SHCER02020022024I)》;

《上海市碳普惠减排场景方法学 互联网租赁自行车(SHCER 02020032024I)》;

《上海碳普惠减排项目方法学 滨海盐沼湿地修复(SHCER01030012024I)》。

Ⅱ 类方法学:

《上海市碳普惠减排场景方法学 纯电动乘用车(SHCER02020042024II)》;

《上海市碳普惠减排场景方法学 居民低碳用电(SHCER02010022024II)》。

根据I类和Ⅱ类方法学签发的减排量均可以用于自愿减排市场交易、公益捐赠,也可以用于自愿碳抵消、自愿碳注销或者生态环境损害赔偿。只有依据I类方法学签发的减排量可以用于上海碳市场配额履约抵销。

二、市场交易情况

目前,上海市碳市场交易品种主要有上海市碳配额SHEA、国家核证减排量CCER和上海碳普惠SHCERCIR三种。每吨CCER或SHCERCIR都相当于1吨SHEA,三者是等值的,纳管企业都可用于配额清缴。

1. 纳管企业配额发放与交易情况

上海自2011年启动试点交易体系建设,2013年正式启动交易市场运行,至今已平稳有序运行十余年。上海碳市场建设经历了“建体系、扩范围、优机制”三个发展阶段,目前纳入了钢铁、石化、化工、有色、建材、汽车、电子等工业领域,以及航空、水运、港口、机场、建筑、数据中心等非工业领域共28个行业378家企业,涉及碳排放总量约1亿吨。截至2024年底,上海碳市场现货品种累计成交2.526亿吨,累计成交金额47.69亿元;另外,碳配额远期产品累计成交数量达471.66万吨。

配额分配方面,上海市逐步扩大行业基准线法、历史强度法等基于效率方法的适用范围,目前七成以上的企业已采用效率法开展分配。配额发放方式方面,以推动能源结构优化为导向,根据工业企业含碳能源(煤、油)使用情况设定不同的免费比例(一般在93%~99%之间)。有偿竞价方面,以确保企业履约、提高市场流动性为目的,创新开展履约配额有偿竞价,并在此基础上逐步构建了履约竞买和非履约竞买相结合的常态化拍卖机制,现累计组织拍卖13次,共拍卖配额约922万吨。

近几年,上海市纳管企业配额发放总量常年在1亿吨左右。近三年,配额有偿发放量在220-270万吨之间。详细配额发放与交易量见下表。

2. 纳管企业在碳普惠市场交易情况

根据最新《上海市生态环境局关于做好本市碳排放交易2023年度履约工作的通知》文件要求,纳管单位可使用符合要求的国家核证自愿减排量(CCER)或上海碳普惠减排量(SHCERCIR)进行配额清缴。CCER和SHCERCIR使用的总比例不得超过该单位经审定的2023年度碳排放量的5%。CCER所属的自愿减排项目应是非水电类项目,且其所有核证减排量均应产生于2013年1月1日后。SHCERCIR应是根据I类方法学签发的减排量。

2024年9月13日,上海温室气体自愿减排交易产品SHCERCIR1在上海环交所正式上线运行,标志着上海碳普惠体系与上海碳市场实现互联互通。上线的交易产品是依据上海碳普惠I类方法学产生的减排量(交易代码:SHCERCIR1),主要来自符合要求的分布式光伏发电减排项目。SHCERCIR1可以用于上海碳市场配额履约抵销、生态环境损害赔偿、自愿碳抵消、自愿碳注销或者公益捐赠。

当天,SHCERCIR1以61.80元/吨开盘,最高价67.98元/吨,最低价61.80元/吨,收盘价64.71元/吨,涨幅4.71%,成交量4,580吨,成交额29.64万元。12家分布式光伏项目业主,9家纳管企业积极参与了SHCERCIR1首日交易。SHCERCIR1正式上线运行为上海碳市场纳管企业提供更丰富的履约方式选择,也将吸引更多交易主体参与上海碳市场。

截至2024年底,上海市累计交易碳普惠减排量已达13222吨,成交均价在68.71元/吨,主要交易产品皆来于依据I类方法学开发的分布式光伏发电减排项目所产生的减排量(SHCERCIR1)。SHCERCIR1的上线交易,有效补充了上海碳市场对碳信用的交易需求。

3. 目前已签发碳普惠减排项目

减排项目

减排项目方面,2024年9月以来不到三个月期间,上海碳普惠项目申请签发加速,市生态环境局已公布6批次减排项目,皆为分布式光伏发电项目,总计入期减排量达32.52万吨。滨海盐沼湿地修复减排项目还未见有成功签发案例。

实际交易上,2024年9月,上海申通地铁股份有限公司全资子公司上海地铁新能源有限公司在上海环境能源交易所以挂牌竞价的方式出售上海地铁三林基地光伏项目核准的416吨碳普惠减排量,最终以价格65.88元/吨成交,成交总金额27406.08元。这是申通地铁集团下属全资子公司在碳普惠平台上线以来首单线上碳普惠减排量交易。当天,共有12家分布式光伏项目业主、9家纳管企业积极参与了SHCERCIR1首日交易,成交量共计4,580吨,成交额29.64万元。据上海环交所数据显示,2024年全年纳管企业共计使用了9115吨SHCERCIR1进行碳配额清缴。

减排场景

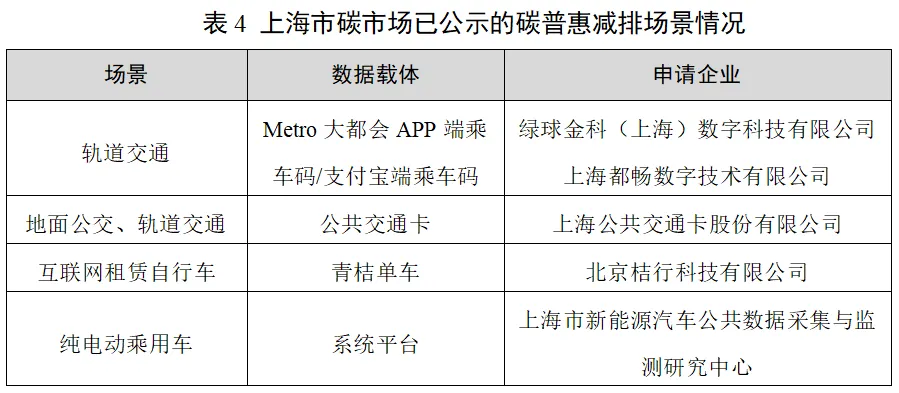

已公布的减排场景中,主要有地面公交、轨道交通、互联网租赁自行车、居民低碳用电、纯电动乘用车五类,各场景所能产生的减排量目前还未见详细数据公布。

以轨道交通为例,按照上海市日均客流量1000万人次,每人次出行可产生减排量1.5—2kg[1]估算,年减排量预计最高将达到约500-600万吨。

具体情况如下。

三、上海碳普惠市场展望

1. 碳普惠市场仍处于初期,交易量有望持续上升

上海市碳市场碳信用挂牌交易量自2021年的650吨上升至2024年接近14000吨,年复合增长率147%。2023年及以前,上海地方碳市场纳管企业、自愿减排单位可用于碳排放抵销的碳信用只有存量CCER(市场存量国家核证自愿减排量,新机制下CCER还未见签发)。2024年,随着上海碳普惠机制建立,上海碳普惠交易产品SHCERCIR上线交易,截至2024年年底,累计交易碳普惠减排量13222吨。

可预见的是,市场存量CCER已见底,增量CCER即使签发后主要供应对象主要为全国碳市场,上海市地方碳市场中可用于抵消的碳信用将主要以上海SHCERCIR为主,市场交易量将逐渐上升。

2. 市场规模逐年上升,预计将在100-500万吨之间

市场规模上,2023年上海市已纳入配额管理企业共28个行业378家企业,涉及碳排放总量约1亿吨。目前配额发放仍较宽松,每年配额免费发放额度占比达到约97.76%。

2024年已公布的6批次分布式光伏项目,减排量共计32.52万吨,年减排量约在3.25万吨。碳普惠场景所产生的减排量预计将在明年上线交易,仅轨道交通预计将提供百万吨以上减排量(受到公众实际参与量影响,实际有效申报减排量暂按两成计算)。

随着上海碳市场逐渐扩容、碳配额收紧趋势(详见图1上海市近五年纳管企业情况),按照企业碳排放抵消上限5%综合估计,每年碳信用交易产品预计将在100-500万吨之间。

3. 其他碳抵消需求不断涌现

根据上海碳普惠管理办法,根据I类和Ⅱ类方法学签发的减排量均可以用于自愿减排市场交易、公益捐赠,也可以用于自愿碳抵消、自愿碳注销或者生态环境损害赔偿。按照全国几个地市碳普惠实践情况来看,降低对地方碳市场依赖,加大力度培育地方碳中和市场,拓展会议、活动碳中和以及企业ESG(环境、社会和公司治理)等减排量消纳渠道是碳普惠机制的重要发展方向。上海市生态环境局应对气候变化处副处长蔡文洁近期在接受《瞭望》新闻周刊记者采访中还提到,上海将探索把碳普惠机制纳入地方立法,确保碳普惠减排量交易受到法律保护。

生态环境损害赔偿

以生态环境损害为例,《上海市生态环境损害赔偿工作实施细则》第二十七条(修复要求)提到,在符合有关生态环境修复法规政策和规划的前提下,结合案件具体情况可采取认购碳汇等方式开展替代修复。2024年11月,上海某公司在上海碳排放交易平台购买1024吨碳普惠减排量(SHCERCIR1),并在上海碳普惠管理平台实现减排量注销,以履行生态环境损害赔偿司法责任,成为上海市碳普惠减排量用于生态环境损害赔偿替代性修复的首个案例。法院判决该公司赔偿生态环境服务功能损失73158元,均以购买上海碳普惠减排量方式履行。

碳排放抵消

自愿碳抵消方面,按照“绿色创新、零碳升级、标准引领”的发展理念,上海市经信委组织相关机构、企业等开展零碳创建团体标准编制工作,目前已发布了《零碳工厂创建与评价技术规范》《零碳园区创建与评价技术规范》《零碳数据中心创建与评价技术规范》《零碳物流园区创建与评价技术规范》《零碳产业园区实施路径规划与评估》等5项团体标准。在实现“零碳”方面,均提出碳抵消可通过“购买政府备案或者认可的碳普惠项目减排量”实现“净零排放”。

根据《上海市工业和通信业节能降碳“百一”行动计划(2022-2025)》(沪经信节〔2022〕167号),到2025年,工业和通信业用能企业绿色转型发展取得明显成效,争取平均每年节约1%的用能量,将打造建设零碳工厂30家、零碳园区5家、零碳数据中心5家。市场碳普惠减排量需求将进一步放大。

企业ESG管理

近年来,中国在推动ESG方面展现出坚定的决心,一系列密集发布的政策逐步构建出一个全面的框架,以支持企业和其他相关方参与到ESG的发展中来,在全球趋势与中国实践的互动中,拓展中国式ESG的发展之路。上海作为中国ESG发展的先锋城市,不仅积极响应国家“双碳”战略,还根据自身国际经济、金融中心的定位,制定了一系列具有前瞻性和创新性的ESG相关政策与行动方案。企业为了践行ESG绿色低碳发展目标,积极参与碳普惠,利用碳普惠减排量实现企业低碳发展是必要的途径。

四、公众参与渠道

上海碳普惠机制设立初衷重点在鼓励公众践行低碳理念,鼓励绿色生活。目前,已打通个人参与渠道,针对绿色出行在地面公交、轨道交通、互联网租赁自行车、纯电动乘用车等领域已上线公众参与在线平台。感兴趣的朋友可点击下方图片链接参与哦。